山西长治市平顺县龙门寺

平顺县龙门寺原名法华寺,又名惠日院,位于山西长治市平顺县石城镇源头村,始建于北齐文宣帝天保元年(公元550年),五代后唐、北宋时期均有扩建,北宋太平兴国年间赐额更名为龙门寺,建隆元年(960年)寺院规模达到极盛,有“殿堂寮舍数盈百间”,金、元、明、清历代皆有重修。现存建筑山门(天王殿)为金代遗构、大雄宝殿为宋代遗构、西配殿为五代遗构、东配殿为明代遗构、燃灯佛殿为元代遗构,其余建筑均为清代遗构,1996年11月20日龙门寺被国务院公布为第四批全国重点文物保护单位。

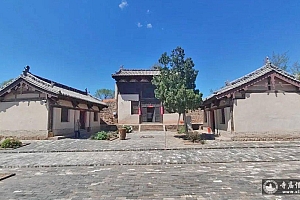

龙门寺建筑布局

龙门寺坐北朝南,东西宽65米,南北长78米,总占地面积约5070平方米。采用东、中、西三条中轴线布局,中轴线建筑有山门(天王殿)、大雄宝殿、燃灯佛殿(后殿)、千佛殿(已毁),两侧为东西廊房、东西配殿、东侧钟楼等;东轴线建筑有圣僧堂五间、水陆殿七间及禅堂、僧舍、马厩等附属建筑;西轴线建筑有僧舍及库房等附属建筑。西配殿据寺内后汉乾祐三年(950年)石经幢载,建于五代后唐同光三年(925年),大雄宝殿,据前檐石柱载,建于北宋绍圣五年(1098年)。另保存宋、金石塔4座,寺内保存有五代后汉乾祐三年(948年)陀罗尼经幢1座、明碑9通、清碑13通、工笔重彩壁画34.10平方米。

正殿(大雄宝殿)

大雄宝殿位居寺院中央,建在高大的台基之上,殿前无月台。大殿前檐与后檐的石柱上分别镌刻“绍圣五年戊寅岁四月二十二日石城村维那樊亮保家眷平安,施柱一条”和“金大定乙丑四月改建,朔邑令李晏”等字样,据此可知,大殿建于宋哲宗绍圣五年(1098年),金世宗大定乙丑年(即大定九年,1169年)曾经进行过局部改建或者修葺,此后在明神宗万历五至二十年(1577—1592年)、清世祖顺治九至十年(1652—1653年)、清穆宗同治三至四年(1864—1865年)亦曾经局部修葺,但是主体结构则未予大改,基本上保持了宋代的建筑特征。

大雄宝殿面阔三间,进深三间,六架椽,平面呈正方形。殿下台基高1.4米,全部采用条石垒砌,台面东西宽12.12米,南北深13.2米,面积160平方米。前檐台明高1.52米,居中当心间部位采用条石砌筑七级如意式踏垛。踏垛底层中部与砖砌甬道相互衔接,甬道宽0.78米。

大殿为单檐歇山顶,采用灰色简板瓦仰俯霜羔。奠中丁脊编饰花卉和祥云,无爪飞龙穿行于其间。垂脊前端有垂兽,戗脊与岔脊之间则施戗兽。正脊左右两端的琉璃鸱吻为黄绿色,东端鸱吻高1.98米,西端鸱吻高1.8米。东端鸱吻较西端鸱吻显得更加雄健,吻身饰火焰纹、云纹与龙鳞,色泽晦暗,胎体斑驳,苍古拙朴;西端鸱吻色泽光亮,龙鳞较东端鸱吻细密。两躯鸱吻显然系不同时期分别烧造,其中一躯必定属于后世补制。

大殿前、后檐当心间均施四扇规制相同的六抹头直棂隔扇门,前檐左右两次间辟窗,前、后可以穿行。门两侧施立夹,下部施条石地袱。檐柱上以阑额和普拍枋相连,枋上仅旋柱头斗拱而无补间铺作,显得疏朗而古雅。大殿整体构架采用10根立柱支撑,材质有石木两种。前檐和四角施6根方形抹楞小八角石柱,余皆系木质圆柱,柱础均为素面方形磐石。平柱高3.36米,角柱因为有升起而比平柱高了6厘米,木柱均施覆盆式卷刹。大殿檐下的普拍枋伸至角柱出头,然后垂直截捧,没有装饰。阑额仅延伸至角柱内,角柱以外部分系蚂蚱形假出头。柱头卷刹明显,普拍枋与阑额叠交,形成“丁”字形,体现了宋、金建筑的共性特征。

第一进院大雄宝殿西侧的配殿面阔三间,进深四橡,建造于五代唐庄宗同光三年(925年),是寺内最古老的建筑。大殿为单檐悬山顶,殿顶举折平缓,柱子的侧脚升起显著。殿下台基低矮,为国内唐、五代时期木结构建筑悬山顶殿堂的孤例。殿前檐当心间施板门两扇,左右两次间辟直棂窗,门、窗较后世所见者略小。前、后檐共施8根檐柱。柱子砌入墙体之内,柱头卷刹较大而和缓,卷刹全部是五瓣。柱头斗拱四铺作单杪,简洁古朴,不施普拍枋而仅设阑额,阑额不出头。檐下斗拱施华拱一跳,无补间铺作而施隐出令拱。栌斗直接坐在柱头之上,用以承托小拱,出斗口跳,跳头由四椽袱左右两端砍制而成,这是中国唐代建筑的固有规制。栌斗口内施小拱一朵,简洁吉雅。殿内无柱,每缝梁架上仅施四椽袱和平粱的横向构架。四椽袱通达前、后檐外,于四椽袱设置驼峰和大斗,用以承托平粱。左右两侧均施托脚,于平粱之上置驼峰、瓜柱和大叉手用以承托脊檩。梁袱外观呈“月梁式”,朴实而秀美,与五台山南禅寺大佛殿相近似,犹存唐风。

燃灯佛殿(后殿)

燃灯佛殿位于第二进院北端中部,系元代遗构,面阔三间,进深六椽,单檐悬山顶,仅在前檐施柱头科斗拱。斗拱为四铺作双下昂,耍头系乳袱伸出檐外制成。虽然是“明袱”形制,却沿袭着宋、金时期的“草袱”之规。梁架结构为三椽袱对前乳袱用三柱,前槽金柱直接承托平梁前端,后槽于三椽袱之上施合桔、蜀柱、大斗承托平粱后尾,平梁之上设置大叉手和侏儒柱。梁架构件全部是自然木材剥皮之后稍加砍削即投入使用,断面不拘一格,并且极不规整,手法杂陈,与山西境内的许多元代建筑颇相类同。其余东配殿、厢房、廊屋、禅院等均系明清两代重建,外形庄重,雕刻细腻,门、窗装修较早期建筑显得较为华丽,整个寺院布局仍旧保留着宋代规制。

东配殿

东配殿位居前院东厢,与西配殿相对而建。面宽三间,进深四椽,单檐硬山顶。前后插廊,明间设板门,两次间置直棂窗。重建于明弘治十一年至三十七年(1478—1504年)。东线建筑有水陆殿、天宫殿等;西线为两进院落,多为僧舍、库房等,大多为清代晚期或民国年间所建。

西配殿

西配殿位于中线前院西侧,为寺内最古老的建筑。创建于五代唐同光三年(925年)至清泰二年(935年)之间。面宽三间,进深四椽,单檐悬山顶。明间设板门,两次间设直棂窗,殿内无柱,四椽栿通达内外。柱头不施普拍枋,阑额不出头,栌斗直接座于柱头之上承小栱,出斗口跳,跳头由四椽栿两端砍制而成。斗栱四铺作出单抄,无补间铺作,补间仅设隐栱。梁架简洁,四椽栿直通前后檐。殿顶举折平缓,檐头仅施圆椽,无飞椽。构造简洁,具有唐代建筑的遗风,是中国现存已知的五代时期悬山式建筑。

高僧墓

龙门寺外西沟山坡上现存高僧墓塔13座,全部采用石块雕造。其形制为幢式塔,塔身一级、二级、三级者皆有,最高者达5米,平面大多为四边形,塔顶层雕镌拱形佛龛。佛龛外部的左右两测雕刻护法金刚像,龛内所雕佛像面容慈祥,端庄肃穆,身披袈裟,手势作“说法印”或者“禅定印”,佛像左右两侧雕镌有衣饰华丽的菩萨像。塔底层为四角或者八角束腰须弥式塔座。塔座下面掘有地宫,乃存放高僧真身灵骨之地。

平顺县龙门寺地址

山西省长治市平顺县石城镇源头村

寺庙信息网 » 山西长治市平顺县龙门寺